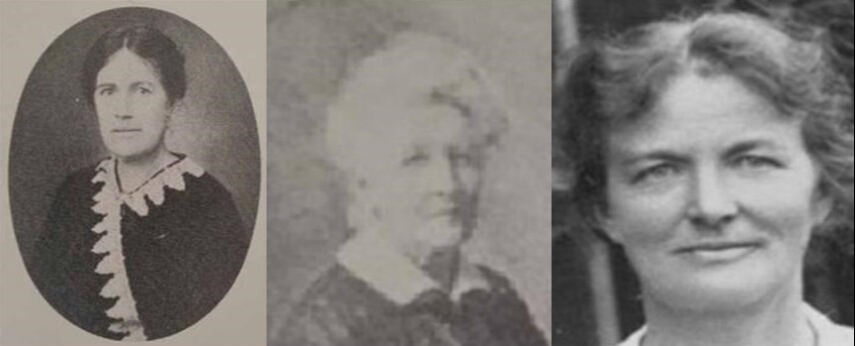

구한말과 일제강점기 한국의 독립을 위해 애쓴 이들 중에는 외국인도 있었다. 호주 출신으로 당시만 해도 척박하기 그지없던 한국 땅에서 선교사로 일한 데이지 호킹(1888∼1971), 마가렛 데이비스(1887∼1963), 그리고 이사벨라 멘지스(1856∼1935) 세 명의 여성이 주인공이다. 이들은 1919년 한국에서 3·1 운동이 일어나자 자신이 근무하는 여학교 학생들의 반일 시위 동참을 적극 독려한 혐의 등으로 일제 경찰에 끌려가 온갖 고초를 겪었다. 대한민국 정부는 2022년 이제는 세상을 떠나고 없는 호킹·데이비스·멘지스 3인에게 건국훈장 애족장 또는 건국포장을 추서하는 것으로 공훈을 기렸다. 그런데 이들 가운데 ‘멘지스’라는 이름, 왠지 낯익은 성(姓)이 아닐 수 없다.

로버트 멘지스(1894∼1978)는 호주 총리만 17년 넘게 지낸 정계 거물이었다. 호주가 아직 영국 식민지이던 시절 태어나 자치령을 거쳐 완전한 독립국이 된 현대의 모습까지 지켜보며 그 역사에 커다란 발자취를 남겼다. 제2차 세계대전의 영웅 윈스턴 처칠(1874∼1965) 전 영국 총리보다 꼭 스무 살이 어린 멘지스는 한때 처칠과 티격태격하기도 했지만, 2차대전 당시 공동의 적에 해당하는 일본과 맞서 싸우며 전우애로 뭉쳤다. 전후 처칠이 영국과 미국을 넘어 호주·캐나다·뉴질랜드 등 이른바 영어권 국가들 전체에서 ‘위대한 지도자’로 추앙을 받게 된 데에는 멘지스의 공로가 컸다. 한국 독립을 위해 힘쓴 이사벨라 멘지스는 바로 이 대(大)정치가 멘지스의 고모였다.

제1차 세계대전이 터졌을 때 호주는 영국 자치령이었다. 유럽 대륙에서 독일와 처절한 사투를 벌이던 영국을 위해 호주 젊은이들도 참전이 불가피한 것으로 여겨졌다. 실제로 멘지스의 두 형이 호주군 일원으로 파병돼 생사를 넘나드는 전투를 경험했다. 하지만 멘지스 본인은 전쟁터로 보내지는 것을 피할 수 있었는데, 훗날 그의 지인은 “가족 중 두 명이 이미 사지(死地)로 갔으니 충분히 애국을 한 셈이라며 참전을 거부했다”고 소개했다. 1차대전 당시 멘지스가 보인 이 같은 행각은 정계 진출 이후 그에게 대단히 불리하게 작용했다. 그래서일까, 1939년 나치 독일이 2차대전을 일으켰을 때 멘지스가 총리로 있던 호주는 신속하게 영국 편에서 참전하는 길을 택했다.

지난 11일 호주 연방의회 사절단이 서울 용산 전쟁기념관을 방문했다. 호주는 6·25 전쟁 기간 1만7000명 넘는 장병을 보내 한국을 도왔으며, 그중 340여명이 전사했다. 기념관 운영 주체인 전쟁기념사업회 백승주 회장은 수 라인즈 상원의장 등 호주 의원들에게 바로 이 점을 들어 감사의 뜻을 전했다. 이어 호주의 6·25 전쟁 참전을 결정한 이가 당시 총리이던 멘지스였음을 강조했다. 백 회장은 “멘지스 총리가 내린 참전 결단의 배경에는 한국 독립운동을 지원한 고모 이사벨라 멘지스 선교사의 영향도 있었다”며 “이러한 역사적 인연이 양국 우정의 기반이 되었다”고 덧붙였다. 호주 멘지스 가문 사람들이 한국 현대사에 끼친 심대한 영향에 그저 고마움을 느낄 뿐이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![호주 멘지스 가문과 한국의 인연 [김태훈의 의미 또는 재미]](https://topreadymeals.com/wp-content/uploads/2025/11/6229-ed98b8eca3bc-eba998eca780ec8aa4-eab080ebacb8eab3bc-ed959ceab5adec9d98-ec9db8ec97b0-eab980e69198103c6189.jpg)